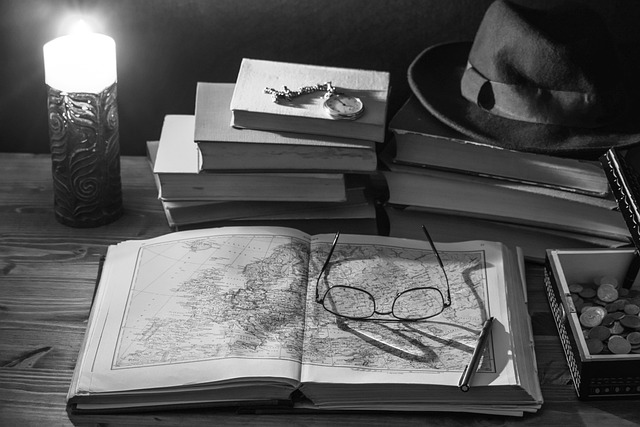

本日4月19日は地図の日です。

さて、どうして地図の日と呼ばれるようになったのでしょうか。

1800年の4月19日伊能忠敬が、日本地図を作るために江戸を出発しました。

そのことから、地図の日と呼ばれるようになりました。

忠敬は1800年から17年間測量しました。

その後弟子たちが受け継ぎ、1821年に大図214枚、中図8枚、小図3枚からなる大日本沿海輿地全図(伊能図)を完成させました。

地図を作ろうとした理由は、地球の大きさを知りたいという思いからでした。

なぜ地球の大きさを知りたかったかというと、正確な暦を作りたいという目標があり、それに必要だったからだそうです。

測量するために日本中を3.5万km歩いたそうです。

旅の費用は、弟子の分も含めて忠敬の自腹だったと言われています。

測量の旅は困難が起こることも多く、当時忠敬は持病を持っていたとされており、大変苦労したそうです。

実はこの伊能図とも呼ばれる地図の原本は、1873年の皇居の大火災の際に焼失してしまいます。

そこで伊能家に保管された控図が政府に献納されます。

その後控えは、東京帝国大学の付属図書館に保管されることになります。

しかし、これも1923年の関東大震災ですべて焼失してしまいます。

現存する伊能図は、大名家に遺されたものや模写図だと言われています。

1828年には、シーボルト事件が起こりました。

フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトという優秀なドイツ人の医者が起こした事件でした。

シーボルトが伊能図を持ち出そうとしたのですが、当時日本国外に持ち出すことが禁止とされていました。

関係者は処罰され、シーボルトは国外追放を申し渡されました。

その後、日本で集めた資料や知識を元に、日本の研究書等を出版したといわれています。

シーボルトは30年後、日本の研究を行うために、再び日本にやってきたそうです。

地図があれば、目的地までの到着距離、時間の目安が分かり、現代ではなくてはならないものになりました。

人々の努力が私たちの生活を便利にしてくれていると感じました。

それでは本日もご覧いただき、ありがとうございました!

コメント